Das rätselhafte Volk der Slawen: Herkunft, Entwicklung, Erbe

Panorama

Die Slawen sind die größte Gruppe von Ethnien in Europa. Sie bewohnen seit dem 6. Jahrhundert vor allem das östliche Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Forscher haben jetzt ihre Sesshaftwerdung in Europa rekonstruiert.

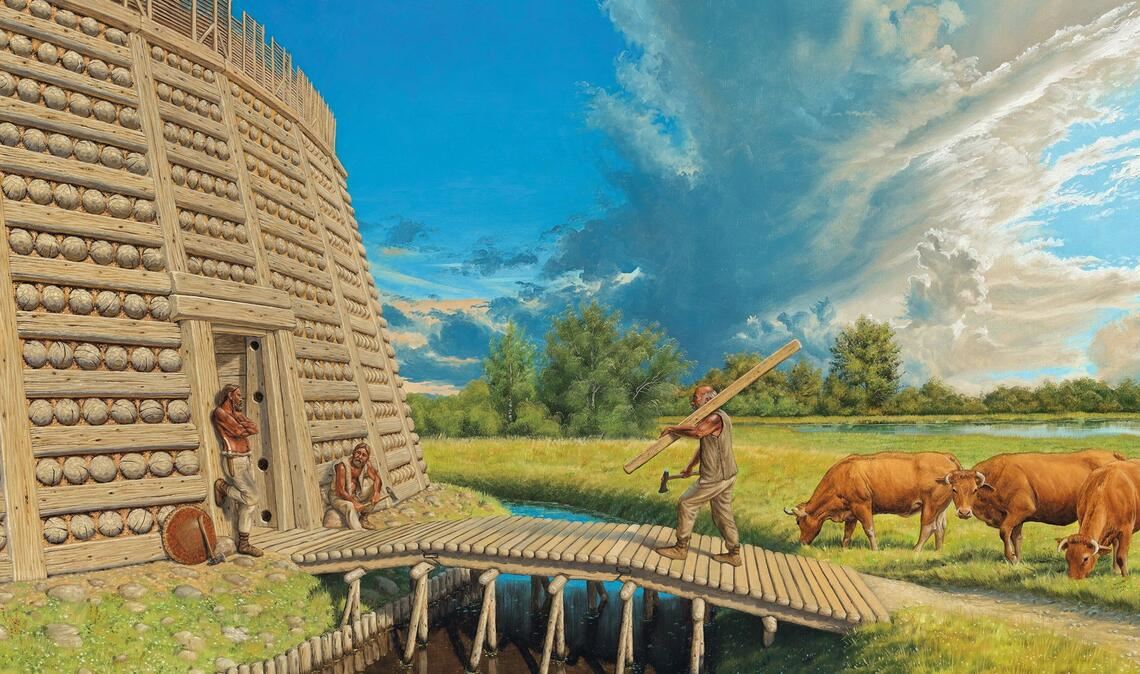

Rekonstruktion einer slawischen Rundburg des 9.-10. Jahrhunderts. Die offenen Dörfer der Einwanderergeneration wurden östlich der Elbe aufgrund des fränkisch-sächsischen Eroberungsdrucks ab dem 8. Jahrhundert zugunsten befestigter Anlagen aufgegeben.

(Foto: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt)

Von Markus Brauer

Die Ausbreitung der Slawen gehört zu den prägendsten, aber auch zu den am wenigsten verstandenen Ereignissen der europäischen Geschichte. Ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. tauchten slawische Gruppen erstmals in den schriftlichen Aufzeichnungen byzantinischer und westlicher Quellen auf.

Die Slawen – ein europäisches Volk

Die Slawen besiedelten Gebiete von der Ostsee bis zum Balkan und von der Elbe bis zur Wolga. Im Vergleich zu den berühmten Wanderungen germanischer Stämme wie der Goten oder Langobarden oder den legendären Eroberungen der Hunnen stellte die Geschichte der Slawen Historiker des europäischen Mittelalters lange Zeit vor ein Rätsel.

Dies liegt unter anderem daran, dass frühe slawische Bevölkerungsgruppen den Archäologen nur wenig Fundmaterial hinterlassen haben. Sie praktizierten Feuerbestattung, bauten einfache Häuser und stellten schlichte, unverzierte Töpferwaren her. Am bedeutendsten ist jedoch, dass sie mehrere Jahrhunderte lang keine eigenen schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen haben.

Infolgedessen ist der Begriff „.Slawen” selbst nicht eindeutig. Er wurde manchmal von außen aufgezwungen und ist oft in späteren nationalistischen oder ideologischen Debatten missbraucht worden. Woher kamen diese Menschen und wie haben sie die kulturelle und sprachliche Landkarte Europas so grundlegend verändert?

Historiker diskutieren seit Langem, ob die Verbreitung der slawischen Kultur und Sprache durch eine große Migration von Menschen, eine allmähliche „Slawisierung” der lokalen Bevölkerung oder eine Kombination aus beidem vorangetrieben wurde.

Die Beweislage war jedoch dürftig, insbesondere in den entscheidenden frühen Jahrhunderten: Die Feuerbestattung machte DNA-Untersuchungen nahezu unmöglich und archäologische Spuren waren nur spärlich vorhanden.

Wie die Slawen den Kontinent veränderten

Ein internationales Forscherteam aus Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Kroatien hat unter der Leitung des HistoGenes-Konsortiums die erste umfassende Untersuchung alter DNA mittelalterlicher slawischer Bevölkerungsgruppen durchgeführt und nun Antworten geliefert. Die Studie ist im Fachjournal „Nature“ veröffentlicht.

Nature research paper: Ancient DNA connects large-scale migration with the spread of Slavshttps://t.co/nGtgckH78C — nature (@Nature) September 4, 2025

Die Sequenzierung von über 550 alten Genomen hat ergeben, dass der Aufstieg der Slawen im Wesentlichen eine Geschichte von Menschen auf der Wanderung war. Ihre genetischen Signaturen deuten auf einen Ursprung in der Region hin, die sich vom südlichen Weißrussland bis in die zentrale Ukraine erstreckt.

Woher die Slawen stammten

Dieses Gebiet deckt sich zudem mit zahlreichen sprachwissenschaftlichen und archäologischen Rekonstruktionen. „Während direkte Belege aus den frühen slawischen Kerngebieten rar sind, liefern unsere genetischen Ergebnisse erste konkrete Hinweise auf die Entstehung der slawischen Abstammung. Sie deuten auf einen Ursprung irgendwo zwischen den Flüssen Dnister und Don hin”, sagt Joscha Gretzinger, Genetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Erstautor der Studie.

Die Daten zeigen, dass umfangreiche Migrationsbewegungen ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. Menschen osteuropäischer Abstammung über weite Teile Mittel- und Osteuropas verbreiteten. Dadurch veränderte sich die genetische Zusammensetzung der Bevölkerung in Regionen wie Ostdeutschland und Polen fast vollständig.

Flexible Besiedlung statt Eroberung

Diese Expansion folgte jedoch nicht dem Modell von Eroberung und Imperium: Anstelle plündernder Armeen und starrer Hierarchien bauten die Migranten ihre neuen Gesellschaften auf flexiblen Gemeinschaften auf, die oft um Großfamilien und patrilineare (in der Erbfolge der väterlichen Linie folgend) Verwandtschaftsbeziehungen organisiert waren.

Außerdem handelte es sich nicht um ein einheitliches Modell, das in allen Regionen gleich war. In Ostdeutschland war der Wandel besonders tiefgreifend: Große, mehrere Generationen umfassende Stammbäume wurden zum Rückgrat der Gesellschaft.

Die Verwandtschafts-Netzwerke waren umfangreicher und strukturierter als die kleinen Kernfamilien der vorangegangenen Völkerwanderungszeit. Im Gegensatz dazu führte die Ankunft osteuropäischer Gruppen in Gebieten wie Kroatien zu weitaus geringeren Brüchen in den bestehenden sozialen Strukturen.

Hier behielt die soziale Organisation oft viele Merkmale früherer Epochen bei, sodass es zu Gemeinschaften kam, in denen neue und alte Traditionen miteinander verschmolzen oder nebeneinander fortbestanden.

Besiedlung war dynamische Transformation

Diese regionale Vielfalt in der sozialen Struktur zeigt, dass die Ausbreitung slawischer Gruppen kein einheitlicher Prozess war, sondern eine dynamische Transformation, die sich an lokale Kontexte und Geschichten anpasste.

„Die slawische Expansion war kein einheitliches Ereignis, bei dem ein einzelnes Volk als Ganzes wanderte, sondern ein Mosaik verschiedener Gruppen, von denen sich jede auf ihre eigene Weise anpasste und integrierte – was darauf hindeutet, dass es nie nur eine ‚slawische‘ Identität gab, sondern viele“, erklärt Zuzana Hofmanová vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und der Masaryk-Universität in Brno, Tschechien, eine der Autorinnen der Studie.

Bemerkenswert ist, dass die genetischen Aufzeichnungen keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede bei diesen Migrationen zeigen. Ganze Familien zogen gemeinsam um und sowohl Männer als auch Frauen trugen gleichermaßen zu den entstehenden Gesellschaften bei.

Slawen in Ostdeutschland

Insbesondere in Ostdeutschland lassen die genetischen Daten eine deutliche Entwicklung erkennen. Nach dem Niedergang des Thüringer Königreichs sind mehr als 85 Prozent der Vorfahren in dieser Region auf Neuankömmlinge aus dem Osten zurückzuführen. Dies stellt eine Veränderung gegenüber der vorangegangenen Völkerwanderungszeit dar, in der die Bevölkerung sehr kosmopolitisch war.

Am besten lässt sich dies anhand der Fundstätte Brücken in Sachsen-Anhalt erkennen. Bei dem Fundort handelt es sich um einen spätantiken Friedhof, dessen Bestattete Vorfahren aus Nord-, Mittel- und Südeuropa aufweisen. Mit der Ausbreitung der Slawen wich diese Vielfalt einem Bevölkerungsprofil, das nahezu identisch mit heutigen slawischsprachigen Gruppen in Osteuropa ist.

Archäologische Funde aus weiteren, zeitgleichen Friedhöfen bestätigen, dass sich diese neuen Gemeinschaften um Großfamilien und patrilineare Abstammungslinien organisierten. Frauen im heiratsfähigen Alter verließen in der Regel ihre Heimatdörfer, um sich anderswo neuen Haushalten anzuschließen.

Bemerkenswert ist, dass das genetische Erbe dieser frühen osteuropäischen Siedler bis heute bei den Sorben, einer slawischsprachigen Minderheit in Ostdeutschland, erhalten geblieben ist. Trotz jahrhundertelanger kultureller und sprachlicher Veränderungen in ihrer Umgebung haben die Sorben ein genetisches Profil bewahrt, das eng mit den frühmittelalterlichen slawischen Bevölkerungsgruppen verwandt ist, die sich vor mehr als 1000 Jahren in dieser Region niedergelassen haben.

Slawische Besiedlung Polens

Insbesondere für Polen widerlegen die Forschungsergebnisse frühere Annahmen über eine lange Bevölkerungskontinuität. Genetische Untersuchungen zeigen, dass die früheren Bewohner der Region – Nachkommen von Bevölkerungsgruppen mit starken Verbindungen nach Nordeuropa und insbesondere Skandinavien – ab dem 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. fast vollständig verschwanden und die verlassenen Gebiete anschließend nach und nach durch Neuankömmlinge aus dem Osten wiederbesiedelt wurden. Diese sind eng mit den heutigen Polen, Ukrainern und Weißrussen verwandt.

Diese Schlussfolgerung wird durch die Analyse einiger der frühesten bekannten slawischen Körpergräber in Polen gestützt, die auf der Ausgrabungsstätte Gródek entdeckt wurden. Sie liefern seltene direkte Belege für diese frühen Migranten. Obwohl die Bevölkerungsverschiebung beträchtlich war, zeigen die genetischen Befunde auch geringfügige Spuren einer Vermischung mit der lokalen Bevölkerung.

Diese Ergebnisse unterstreichen das Ausmaß des Bevölkerungswandels und die komplexen Dynamiken, welche die Wurzeln der heutigen Sprachenlandschaft in Mittel- und Osteuropa geprägt haben.

Wandel und Kontinuitä auf dem Balkan

Im Vergleich zum nördlichen Einwanderungsgebiet weist der nördliche Balkan ein anderes Muster auf: eine Geschichte von Wandel und Kontinuität. Die Analyse alter DNA aus Kroatien und benachbarten Regionen zeigt einen bedeutenden Zustrom von Vorfahren aus Osteuropa, jedoch keinen vollständigen genetischen Austausch.

Stattdessen vermischten sich osteuropäische Migranten mit den vielfältigen lokalen Bevölkerungsgruppen der Region und schufen neue Gemeinschaften. Genetische Analysen zeigen, dass der Anteil dieser osteuropäischen Vorfahren in der heutigen Balkan-Bevölkerung erheblich variiert, aber oft etwa die Hälfte oder sogar weniger des modernen Genpools ausmacht. Dies verdeutlicht die komplexe demografische Geschichte der Region.

Ein Beispiel für die Entstehung einer solchen gemischten Gemeinschaft ist der Fundort Velim. Dort wurden einige der ältesten slawischen Körpergräber der Region entdeckt, die sowohl Hinweise auf osteuropäische Migranten als auch auf bis zu 30 Prozent lokale Vorfahren zeigen.

Hier war die slawische Migration keine Eroberungswelle, sondern ein langer Prozess von Integration, Vermischung und Anpassung. Er führte zu der kulturellen, sprachlichen und genetischen Vielfalt, die die Balkanhalbinsel bis heute prägt.

Studie zu Mähren, Tschechien, bestätigt die Ergebnisse

In einer zeitgleich veröffentlichten, unabhängigen Studie fanden Forscher aus Tschechien, Deutschland, der Schweiz und Großbritannien unter der Leitung von Zuzana Hofmanová heraus, dass es auch in Südmähren (Tschechien) zu einer Bevölkerungsverschiebung kam.

Auch dieser demografische Wandel kann mit dem Übergang zur slawisch geprägten materiellen Kultur in Verbindung gebracht werden, die ihren Ursprung in der heutigen Ukraine hat. Während alle Genome von Individuen aus der vorherigen Migrationsperiode eine große genetische Vielfalt aufwiesen, zeigten diejenigen, die mit dem slawisch geprägten Kulturkreis in Verbindung standen, Ähnlichkeiten mit Nordosteuropa, anders als zuvor.

Neues Kapitel der europäischen Geschichte

Die neue Studie löst das historische Rätsel um die Entstehung einer der weltweit größten Sprach- und Kulturgemeinschaften. Sie eröffnet auch neue Perspektiven darauf, warum sich slawische Gruppen so erfolgreich verbreiteten und warum sie so wenige Spuren in der historischen Überlieferung hinterließen.

Wie Walter Pohl, einer der leitenden Autoren der Studie und Mittelalterforscher, es ausdrückt, stellt die slawische Migration ein grundlegend anderes Modell der sozialen Organisation dar. „Eine demische Diffusion oder Graswurzelbewegung, oft in kleinen Gruppen oder temporären Allianzen, die neue Gebiete besiedelten, ohne eine feste Identität oder Elitestrukturen aufzuzwingen”.

Was den Erfolg der Slawen begründete

Ihr Erfolg war möglicherweise nicht auf Eroberungen zurückzuführen, sondern auf einen pragmatischen, egalitären Lebensstil, der die schweren Bürden und Hierarchien der untergehenden römischen Welt vermied. An vielen Orten boten die Slawen eine überzeugende Alternative zu den um sie herum zerfallenden Reichen.

Ihre soziale Widerstandsfähigkeit, ihre relativ einfache Subsistenzwirtschaft und ihre Anpassungsbereitschaft befähigten sie besonders gut, sich in Zeiten der Instabilität – sei es aufgrund von Klimawandel oder Pandemien – zu behaupten.

Gemeinsamer Ursprung und regionale Unterschiede

Die neuen genetischen Erkenntnisse stützen diese Interpretation. Denn meist stimmen die genetischen Spuren mit den archäologischen und historischen Aufzeichnungen über frühe slawische Gruppen überein. Es gibt einen gemeinsamen Ursprung, aber auch regionale Unterschiede, die durch den Grad der Vermischung mit der lokalen Bevölkerung geprägt sind.

Im Norden waren die früheren germanischen Völker weitgehend abgewandert und hatten Platz für slawische Siedlungen gemacht. Im Süden hingegen mischten sich die osteuropäischen Neuankömmlinge mit bereits etablierten Gemeinschaften.

Dieser Prozess erklärt die bemerkenswerte Vielfalt, die sich heute in den Kulturen, Sprachen und sogar in der genetischen Zusammensetzung Mittel- und Osteuropas findet.

Ereignis von kontinentaler Bedeutung

„Die Ausbreitung der Slawen war wahrscheinlich das letzte demografische Ereignis von kontinentaler Bedeutung, welches sowohl die genetische als auch die sprachliche Landschaft Europas dauerhaft und grundlegend verändert hat“, resümiert Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und einer der leitenden Autoren der Studie.

Mit diesen neuen Ergebnissen können Forscher nun die Leerstellen in den schriftlichen und archäologischen Aufzeichnungen überbrücken und den tatsächlichen Umfang der slawischen Migrationen nachvollziehen – eines der prägendsten und dennoch unterschätzten Kapitel der europäischen Geschichte.

Die Spuren dieser Geschichte finden sich bis heute in den Sprachen, Kulturen und sogar im Erbgut von Millionen Menschen auf dem gesamten Kontinent.